Isola di Dino

Utility > Isola di Dino

L'isola di Dino è situata nel golfo di Policastro nel territorio del Comune di Praia a Mare (CS), a breve distanza dalla costa, di fronte a Capo Arena e alla Torre di Fiuzzi. Un tempo, un istmo la collegava alla terraferma, ma i fenomeni di erosione, cui tutta la zona è soggetta, lo hanno fatto scomparire. Il suo nome deriva forse da un piccolo tempio, Aedina, consacrato a Venere dea dell’amore che sorgeva anticamente su di essa. Oppure, il nome Dino potrebbe però derivare dalla parola greca “DINE” che significa vortice, gorgo d’acqua, turbine, bufera. Il piccolo golfo, compreso tra l’isola e la Punta di Scalea, era temuto dagli uomini di mare a causa delle frequenti e violente mareggiate che ne rendevano difficoltosa la navigazione. Anche in epoca recente questo lembo di mare è temuto da pescherecci che vi praticano la pesca costiera. L’isola ha una forma grossolanamente ovale orientata in senso Est-Ovest, lunga circa 1000 metri e larga 450 metri, raggiunge nel punto più alto la quota di 100 metri. Il versante a Nord è costituito per quasi tutta la sua lunghezza da una falesia verticale, che scende a picco nel mare con un’altezza di circa 70 metri, fino ad interrompersi a pochi metri dal mare con una scogliera molto aspra. Sulla punta occidentale dell’isola (denominata Frontone), a quota 73 metri sul livello del mare, sorge la “La Torre” che si può raggiungere a piedi attraverso un sentiero, la torre di forma quadrangolare è di origine Normanna, fu costruita come torre di avvistamento, di comunicazione e di allarme, in epoca Angioina e Borbonica fu utilizzata come punto di avvistamento contro le numerose invasioni della costa.

Dalla torre si può ammirare lo splendido panorama del golfo e le nidificazioni degli aironi grigi e dei falchi pellegrini, il tutto ornato dai versi dei numerosissimi gabbiani reali.

Il versante a Sud presenta un profilo meno aspro: degrada dolcemente verso il mare terminando con un’ampia scogliera; circa 35 ettari di natura incontaminata, con una fitta vegetazione mediterranea.

Sulle pendici declinanti, in primavera troviamo, la odorosa ginestra detta di Spagna, Spartium junceum, ravviva di giallo vivo tutta la costa. Vi crescono il mirtillo, il lentisco, il leccio, il pino, è possibile trovare ancora specie di una certa rilevanza come le Palme Nane, (Chamaerops humilis – chiamata anche Palma di San Pietro), il Garofano Selvatico e, a marzo e aprile, la Primula Palinuri, rara gemma della flora italiana, così chiamata perché fino a poco tempo fa si credeva crescesse solo a Capo Palinuro, nel Salernitano; il Talittro Calabro, il Garofano delle Rupi (Dianthus rupicola). Si scopre l’esistenza di conigli selvatici, rondoni, colombaccio, il colombo terraiolo, la quaglia marina. Moltissime specie di volatili usano l’isola come sosta nelle loro migrazioni: la marzaiola, il germano reale, la beccaccia di mare. La natura carbonatica delle rocce e l’intensa fratturazione che la caratterizza, sono i presupposti per la formazione di diverse grotte di origine prevalentemente carsiche.

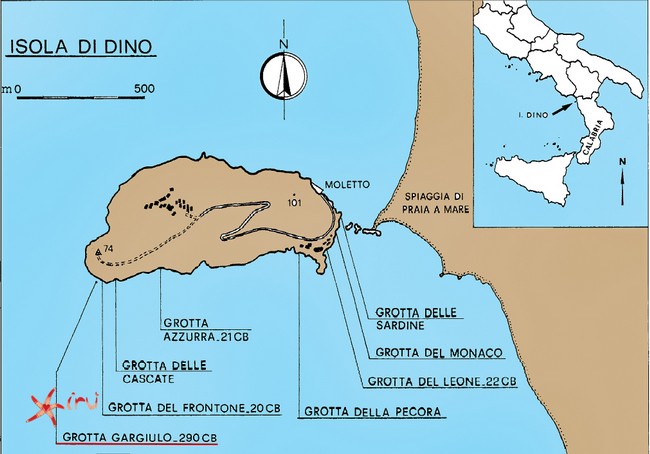

Tra le cavità più note ed importanti troviamo: la grotta del Frontone o del Coniglio (20 CB). Sulla stessa verticale alla profondità di 18 metri la grotta Gargiulo (290 CB), esplorata, studiata ed accatastata dai coniugi Enrico e Rosaria Gargiulo (negli anni 1989 – 1993). Al livello del mare si apre la grotta delle Cascate; proseguendo lungo il versante Est troviamo la grotta Azzurra, (21 CB); la grotta della Pecora; la grotta del Leone, (22 CB); la grotta del Monaco; la grotta delle Sardine; non tutte le grotte sono state rilevate con cura, infatti nel catasto delle grotte della Calabria risultano solo alcuni rilievi speditivi eseguiti nel lontano 1939.

Isola di Dino vista dalla strada

Di seguito vengono illustrate le caratteristiche di alcune grotte marine dell’Isola di Dino. Una di queste è completamente sommersa e rappresenta spettacolari speleotemi, mentre altre sono parzialmente invase dal mare e possono essere visitate anche in barca.

Dal libro "Grotte Marine d'Italia" di Paolo Colantoni, Massimo Alvisi e Paolo Forti

L'Isola di Dino e ubicazioni delle grotte marine

per saperne di più

L’Isola di Dino, una delle antiche Itacesi, è sostanzialmente l’unica isola della Calabria, tenuto conto che quella di Cirella, a circa venti miglia, è poco più che un enorme scoglio. Emerge sul litorale nel Golfo di Policastro, poco più a Sud di fronte a Praia a Mare (CS), a breve distanza dalla costa, di fronte a Capo Arena e alla Torre di Fiuzzi. Un tempo, un istmo la collegava alla terraferma, ma i fenomeni di erosione, cui tutta la zona è soggetta, lo hanno fatto scomparire. L’isola ha una superficie di circa cinquanta ettari ed è costituita da calcari dolomitici. La sua forma è assimilabile ad un ellissoide con l’asse maggiore lungo circa 1 km, disposto in direzione Est-Ovest; l’asse minore misura circa 500 metri. La parte centrale dell’isola è occupata da un pianoro d’altezza variabile tra i 75 e i 100 metri. Il dorso scende poi lentamente verso ponente fino ad una quota di metri 73 sul Frontone. Su cui sorge una cinquecentesca torre di avvistamento. I versanti esposti a Nord ed a Sud si presentano con diversa morfologia. Il versante a Nord è costituito per quasi tutta la sua lunghezza da una falesia verticale, che scende a picco nel mare con un’altezza di circa 70 metri, fino ad interrompersi a pochi metri dal mare con una scogliera molto aspra. Il versante a Sud presenta un profilo meno aspro: degrada dolcemente verso il mare terminando con un’ampia scogliera; è quasi completamente ricoperta di macchia mediterranea e nella parte meridionale c’è anche una bella lecceta, che probabilmente in origine ricopriva l’isola.

Varie sono le interpretazioni sul nome. L’isola è stata chiamata “Dino o Dina” forse perché anticamente vi sorgeva un tempio (aedina) consacrato dai naviganti a Venere, dea dell’amore, o ai due Dinosauri, Castore e Polluce, il cui culto era tra i più diffusi tra le città della Magna Grecia, o più probabilmente a Leucotea, protettrice dei naviganti, venerata nella vicina città campana di Velia. La dea, secondo le credenze, avrebbe avuto il compito di rendere propizie le traversate lungo la costa che, per lo splendore del sole e per il luccichio quasi immobile del mare, più che mitica presenza delle Sirene, fiaccava le forze e assopiva le menti dei marinai nell’ora meridiana, con la caduta del vento e con l’incombente calura. Altri la volevano dedicata a Dionea, madre di Venere. Il nome DINO potrebbe però derivare dalla parola greca “DINE” che significa vortice, gorgo d’acqua, turbine, bufera. Il piccolo golfo, compreso tra l’isola e la Punta di Scalea, era temuto dagli uomini di mare a causa delle frequenti e violente mareggiate che ne rendevano difficoltosa la navigazione. Anche in epoca recente questo lembo di mare è temuto da pescherecci che vi praticano la pesca costiera.

La Torre dell’isola di Dino, di forma quadrangolare e di origine Normanna, fu utilizzata in epoca Angioina e Borbonica come punto di avvistamento contro le numerose invasioni della costa. Non è da confondere con la Torre di Dine o Dina di Capo Scalea. Poteva ospitare un presidio di otto uomini e un caporale. Fu costruita sulla punta occidentale dell’isola (denominata Frontone), a quota 73 metri sul livello del mare, come torre di avvistamento, di comunicazione e di allarme. Dalla torre si può ammirare lo splendido panorama del golfo e le nidificazioni degli aironi grigi e dei falchi pellegrini, il tutto condito dai versi dei numerosissimi gabbiani reali.

Il perimetro dell’isola, sprovvisto di arenile, misura 3 km. Lungo lo stesso si trovano delle Grotte interessantissime, in parte erose dal moto ondoso e ricche di concrezioni.

Già nel 1902 il Longo aveva rilevato sull’isola ben 104 biotipi e nel 1976 il prof. La Valva assieme al collega Ricciardi ne rilevò ben 271. Vi crescono il mirtillo, il lentisco, la ginestra, il leccio, il pino. Per gli amanti della botanica è da sottolineare la presenza di macchia mediterranea e leccete nonché varietà rare quali la Palma Nana (Chamaerops humilis – anche chiamata Palma di San Pietro), il Talittro Calabro, il Garofano delle Rupi (Dianthus rupicola) e la Primula di Palinuro (Primula palinuri) così chiamata perché fino a poco tempo fa si credeva crescesse solo a Capo Palinuro, nel Salernitano.

Conigli selvatici, rondoni, colombaccio, il colombo terraiolo, la quaglia marina. Moltissime specie di volatili usano l’isola come sosta nelle loro migrazioni: la marzaiola, il germano reale, la beccaccia di mare.

Cenni storici

Secondo la tradizione, nel V secolo d.C. sull’isola avrebbe dimorato l’eremita Sant’Isernio. In seguito alla lotta iconoclasta, voluta da Leone III Isaurico molti monaci si trasferirono nelle nostre zone e, accanto al Monastero di S. Elia, ubicato nell’attuale Santuario della Madonna, tra il IX ed il X secolo sorsero sull’isola la chiesa ed in monastero di San Nicola De Signa o De Dina che nel 1065 furono donati ai monaci di Santa Maria d’Acquaformosa.

Un’altra fonte riferisce che, tra il V ed il X secolo, sulle rovine del tempio pagano, sorse la chiesa di Santa Maria.

Oggi di queste opere restano poche tracce e qualche insignificante rudere. Le intemperie non hanno risparmiato neppure la maestosa e solenne croce di pietra eretta sull’isola nei primi anni del 1900.

L’isola fu testimone di lotte e battaglie, incursioni piratesche, assalti, difese disperate.

Vascelli mussulmani vi fecero tappa in più occasioni nel corso delle loro spedizioni militai nel nostro paese: nel IX secolo dopo Cristo, nel XV e nel XVI. Nell’estate del 1600 il litorale fu peso d’assalto dai Turchi, guidati da Amurat Rays, che con il suo esercito di predoni e le sue navi terrorizzava il Meridione d’Italia.

Gli aietani si trincerarono sull’isola ed opposero forte resistenza. Dopo giorni di assalto i difensori guidati da Francesco Vitigno furono tutti catturati ed uccisi.

Nel 1806 l’isola divenne base delle operazioni della flotta anglo borbonica, agli ordini dell’ammiraglio Sidney Smith, che tentava di opporsi alla penetrazione dell’esercito napoleonico in Calabria.

Nel 1812 Gioacchino Murat elimina la feudalità. Il Demanio reale sottrasse l’isola al Marchese di Aieta, nella cui giurisdizione la stessa ricadeva e la concesse al Comune di Aieta.

Successivamente l’isola passa ai borbonici. Nei pressi dell’isola, durante la notte di Santo Stefano del 1917, un sommergibile tedesco affondò il piroscafo inglese “Umballa” che trasportava derrate alimentari.

Dopo la tragedia che costò la perdita di molte vite umane, la campana della nave venne donata al Santuario della Madonna della Grotta. Fu issata sul campanile dopo essere stata ribattezzata “Santa Maria della Vittoria”.

Nel 1928 l’isola diventa proprietà del Comune di Praia a Mare, quando lo stesso diventa autonomo. Nel 1956 l’isola viene data in concessione per 99 anni al signor Sergio Serelli per la sua valorizzazione, senza alcun risultato.

Nel 1962 l’isola viene venduta per 50 milioni alla società Isola di Dino S.p.A. del Comm. Bottani e di Gianni Agnelli, che con consorella Mediterranea S.p.A. doveva portare allo sviluppo turistico a livello internazionale dell’intero territorio da Fiuzzi a San Nicola Arcella. Era prevista sull’isola un’edificabilità pari allo 0,20, con costruzioni alte metri 6,90. E’ stato effettuato lo sminamento dell’isola, ed è stata costruita una strada di 1700 metri che collega il pontile di attracco con la parte alta dell’isola, dove sono stati costruiti dei cottages. Nella parte bassa, all’altezza della Grotta del Leone, sono sorti dei tucul con ristorante. La proprietà dell’Isola di Dino è passata negli anni ad alcune società fino a quando nel gennaio 2010 Matteo Cassiano, giovanissimo imprenditore Praiese sensibile alle peculiarità ambientali del suo paese, ha intrapreso un processo di valorizzazione del sito, che ormai era abbandonato da diversi anni.

E’ da sottolineare il preoccupante fenomeno di ricongiungimento dell’isola di Dino alla terraferma, ascrivibile in gran parte alle correnti marine e alle forti mareggiate.

Finestra Geologica

Carsismo

Voglio premettere che questa non è una vera lezione di chimica, ma soltanto degli appunti estrapolati da varie fonti per tentare di spiegare in modo semplice un fenomeno così complesso.

Il termine carsismo deriva da Carso, una regione geografica situata al confine tra Italia ed Ex Jugoslavia. Da diverso tempo la parola carso, in tedesco si dice karst termine che è diventato di uso internazionale, sta ad indicare un particolare paesaggio dove affiorano rocce di composizione calcarea o gessosa, costituite cioè da elementi molto solubili all'acqua.

Le varie espressioni del carsismo si distinguono principalmente per il tipo di substrato roccioso sul quale avvengono. In Italia si conoscono principalmente le forme di carsismo su rocce a matrice calcarea e dolomitica, ma altrove esso si manifesta anche in rocce sedimentarie costituite da sale e da gesso. Da recenti studi si è scoperta una particolare forma di attività carsica persino in alcune rocce vulcaniche.

Esso generalmente si articola in due fasi (dissolutiva e costruttiva), che possono alternarsi all'infinito a seconda di come varia l'equilibrio della saturazione in H2O della CO2 nella reazione chimica reversibile fondamentale.

• La fase dissolutiva è operata dallo scorrimento superficiale o ipogeo di precipitazioni rese acide dall'anidride carbonica presente nell'atmosfera (vedi reazione 1a).

• La fase costruttiva si ha quando l'acqua sotterranea, arricchita (fino alla saturazione) di carbonato acido di calcio, sfociando per esempio nell'atmosfera di una grotta, lo rilascia sotto forma di carbonato di calcio insolubile. Tale precipitazione è dovuta all'evaporazione dell'acqua e alla contemporanea liberazione della CO2 spostando la reazione verso il CaCO3 (vedi reazione 2a). Questo va quindi ad esempio a formare le stalattiti o le stalagmiti a seconda che l'acqua evapori prima di gocciolare sul suolo oppure dopo.

I complessi fenomeni chimici di dissoluzione e precipitazione in ambiente carsico possono essere chimicamente così sintetizzati:

Reazione 1°)

CO2 + H2O + CaCO3 = Ca(HCO3)2

(Anidride carbonica) + (Acqua meteorica) + (Carbonato di calcio: Calcite insolubile) = ( Bicarbonato di calcio solubile)

L’anidride carbonica (CO2) presente nell’atmosferica rende acida l’acqua piovana (H2O) formando acido carbonico (H2CO3) che dissolve le rocce insolubili prevalentemente calcaree.

Se l’acqua sotterranea si satura di Bicarbonato di calcio solubile (Ca(HCO3)2) e sfocia in una grotta o cavità non più occupata dall’acqua, la brusca diminuzione di pressione provoca una diminuzione del tenore di anidride carbonica disciolta (CO2) e aumenta la reazione inversa con il passaggio di una parte del bicarbonato a carbonato insolubile (CaCO3) che si accumula ai lati della fessura della roccia andando ad iniziare la formazione di una stalattite e successivamente della stalagmite corrispondente.

Reazione 2°)

Ca(HCO3)2 = CO2 + H2O + CaCO3

(Bicarbonato di calcio solubile) = (Anidrite carbonica) + Acqua piovana + Carbonato di calcio insolubile)

Contrariamente al carbonato di calcio (CaCO3) praticamente insolubile, il bicarbonato di calcio Ca(HCO3)2 si dissocia in acqua in ioni Ca++ e HCO3- che vengono asportati dall'acqua dilavante.

L’acqua di stillicidio cadendo al suolo, lascia sulla volta e sul pavimento, un deposito di carbonato di calcio che permette la creazione delle stalattiti e delle stalagmiti.

Altre forme di concrezionamento sono le colate, le cortine che si sviluppano prevalentemente in larghezza (le vele), le concrezioni coralline, le vaschette, i cristalli di laghetto, le perle di grotta e stalattiti eccentriche che non obbediscono alla legge di gravità.

Nel processo di formazione della stalattite è caratteristica la presenza di un canalicolo interno, attraverso il quale filtra l’acqua responsabile del loro accrescimento (Stalattiti tubolari): i cristalli di carbonato di calcio si dispongono nella parte superiore della goccia per cui quando la goccia si stacca dalla roccia superiore resta un anello di calcite a cui si aggiungono gli altri quando le gocce continuano a cadere.

Talvolta stalattite e stalagmite possono accrescersi al punto di fondersi, originando vere e proprie colonne (colonne di fusione).

La velocità di accrescimento dipende anche dalla natura della roccia, dalla temperatura media e dalle precipitazioni e varia da 2 a 70 mm per secolo (circa 0,02 a 0,2 mm all’anno).

Ci vogliono centinaia di anni per la formazione di una stalattite e migliaia per una colonna di fusione.

In questo ambiente abbiamo una scarsa vegetazione, estesi affioramenti di roccia, e un drenaggio superficiale (cioè uno scorrimento superficiale dell'acqua) assente o poco sviluppato e la presenza di numerose depressioni e cavità sotterranee (grotte).

Questo fenomeno che potenzialmente interessa tutte le rocce si manifesta quasi esclusivamente sulle rocce a solubilità maggiore ovvero le rocce carbonatiche (Calcari e Dolomie) e quelle evaporitiche (Gessi e Salgemma), ma considerando che queste sono circa il 15% delle terre emerse il fenomeno del carsismo è ben diffuso su tutto il pianeta.