Grotta Gargiulo

Utility > Isola di Dino

Le grotte dell'isola di Dino

- grotta sommersa -

La grotta porta il nome di Enrico e Rosaria Gargiulo (entrambi soci onorari dell’Associazione Lirù) gli unici che l'hanno esplorata completamente, facendo tutti i precisi rilevamenti batimetrici, con la descrizione dei vari ambienti, dati occorrenti per il suo accatastamento. La grotta molto ampia e spettacolare, si estende nelle profondità dell’isola per alcune decine di metri, è completamente sommersa, fatta eccezione per due bolle d’aria, nel complesso la grotta è altamente suggestiva e spettacolare. Hanno realizzato un video per mostrare tutto l’ambiente interno: le varie camere, le stalattiti, le stalagmiti, le campane d’aria, tutti i microorganismi che la popolano. Si son preoccupati di segnalare i pericoli connessi all’immersione in grotta e la pericolosità di questa grotta. La visita è quindi fortemente sconsigliata ai subacquei se non molto esperti. Ancora oggi sono loro gli UNICI e VERI esperti di questa grotta.

Istituto Italiano di Speleologia Memoria 6, s. II, p. 183-191

GROTTA GARGIULO

Isola di Dino (Calabria)

Catasto Grotte della Calabria 290 CB

Lat. 39° 52’16” N Long.15° 46’10” E

Quota ingresso: - 18 m / - 12,5 m

Dislivello max.: 21,5 m

Sviluppo planimetrico: 124 m

Rilievo speditivo: E. e R. Gargiulo. Ag. 1989/ Ag. 1993

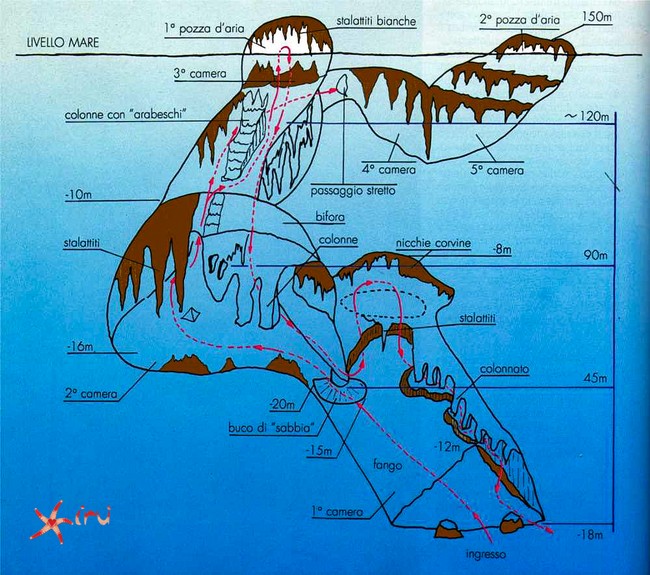

La grotta si apre tra le profondità di 18 e 12,5 m con un portale (punto A della pianta) a forma vagamente triangolare largo alla base 14,5 m al di sotto della punta occidentale dell’Isola di Dino (CS). Le sue coordinate geografiche sono 39° 52’16” Lat. N, 3° 19’05” Long. E da Monte Mario ed è stata inserita nel Catasto Grotte della Calabria con il numero 290 CB.

La cavità presenta una prima camera che si sviluppa in direzione 30° N. Il suo fondo è di sabbia limosa e risale dai 18 m a 15,5 m di profondità a 10 m dall’ingresso.

Sulla parete di destra (Sud) si susseguono numerose colonne stalatto-stalagmitiche (15 sono le più evidenti) che poggiano su di un rialzo roccioso ricoperto di fango biancastro.

A 50 metri dall’ingresso, la grotta devia per 90 gradi (punto B). Verso la parete Sud il fondo roccioso risale a 12 m e presenta nicchie di colore biancastro e piccole colonne stalatto-stalagmitiche; il soffitto è a -8 m.

Al centro di questa zona sono presenti una grossa stalattite e alcune stalagmiti. La parete Nord non presenta invece colonne e alcune stalattiti sono visibili solo nella parte finale di questo tratto.

A 45 metri dall’ingresso, dalla parete Nord inizia una depressione conica di fango che digrada ripidamente verso la parete Sud per finire in una fenditura della roccia a -19 metri.

La stretta fenditura porta in un corridoio roccioso, largo tra 1 e 1,5 m, lungo circa 10 m e con l’altezza media di 3 metri. Sul fondo sono presenti numerose marmitte di abrasione profonde circa 50-60 cm. In questo punto si raggiunge la massima profondità di 20 metri.

Alla fine del corridoio, il fondo risale rapidamente a -15 metri ove si apre una seconda ampia camera con fondo fangoso (punto C). A sinistra (Nord), sempre ricoperta da un sottile strato di bianco fango, si innalza una formazione rocciosa con stalagmiti. Sulla loro perpendicolare pendono dal soffitto numerose stalattiti di colore nero, alcune delle quali raggiungono i 4,20 m di lunghezza. La parete Sud, dopo il corridoio, è costituita da una superficie rocciosa liscia che nella parte alta presenta una nicchia con colonnine. Più avanti, a 19 metri dal corridoio, si trovano tre grandi colonne stalatto-stalagmitiche, alte 8 m e con circonferenza di 4 m, contornate da stalagmiti e stalattiti.

Una parete rocciosa, che al centro presenta due aperture ovali a forma di bifora (punto D), continua dalle tre colonne verso il fondo della camera. Questo complesso colonne-parete, divide la camera in due parti: quella a sinistra (parete Nord) ha il fondo fangoso; è larga mediamente 8 m, lunga 15 e al centro presenta una roccia a forma di perfetta piramide alta 75 cm. Il soffitto di questa parte di camera varia tra -8 e -4,5 metri: a questa profondità si aprono delle fenditure (1-2 m x 15 cm) dalle quali cade materiale fangoso.

L’altra porzione di camera, dietro il complesso colonne-parete (parete Sud) è un corridoio, largo tra 1 e 3 metri, che risale con un pendio roccioso, tra colonne, stalattiti e stalagmiti, fino a una camera con fondo a -5 m da cui emergono grosse stalagmiti alte fino a 1 metro. La camera è sormontata da una cavità con acqua a pelo libero di forma ellittica di m 5x3 (laghetto 1 punto E). La volta di questa campana d’aria è alta circa 1,5 m ed è completamente ricoperta da stalattiti chiare di varia forma, alcune chiaramente attive. Diverse stalattiti continuano sott’acqua.

Sulla parete Sud, a meno di un metro di profondità, è presente un dedalo di cunicoli e nicchie dai quali sgorga acqua dolce (il fenomeno è stato particolarmente intenso nel mese di Agosto 93).

Lo stesso laghetto può essere raggiunto con un altro percorso, proseguendo cioè dalla seconda camera delle stalattiti. In fondo alla camera si apre infatti un cunicolo, largo inizialmente 1,20 m, che dopo poco presenta sulla destra un ampio passaggio da cui si vede lo specchio d’acqua della bolla.

Proseguendo invece diritto nello stesso cunicolo, ci si trova dinanzi un’angusta strettoia (punto E) che permette il passaggio di una sola persona per volta e che termina in una apertura molto stretta (punto G) attraverso la quale si passa con notevole difficoltà. Oltre la strettoia si prosegue quindi con direzione 180 gradi in una camera lunga 7 m e con fondo roccioso a -5,5 m. Proseguendo poi in direzione 70° circa, si susseguono altre quattro camere con colonne, stalattiti e stalagmiti che si elevano da un rialzo roccioso su cui è evidente qualche marmitta di abrasione, mentre il fondo è sempre ricoperto da fango.

Alla fine di questo percorso lungo circa 12 metri, si trova una seconda bolla d’aria di superficie ellittica di 5 m x 1 (punto H). L’altezza della volta è di circa 50 cm e da essa pendono stalattiti di diversa forma e di colore chiaro (laghetto 2).

Lo sviluppo planimetrico della grotta, seguendo il percorso Ingresso (punto A) - Prima camera - Buco fango - Primo corridoio (punto B) - Seconda camera (punti C - E) - Secondo corridoio - Buco stretto (punto G) - Camere successive - Seconda bolla (punto H) -, è di 124 metri.

Si tratta quindi di una cavità di notevoli dimensioni che si sviluppa su un dislivello di ben 21,5 m (dall’ingresso a -14,5 m a -20 m, fino a +1,5 m della cupola con aria del punto F ).

Nel complesso la grotta è altamente suggestiva e spettacolare. Alle bellissime e ben conservate forme concrezionate delle pareti, fa tuttavia riscontro un’abbondantissima quantità di limo depositato sul fondo, ma anche su ogni asperità. Il tutto rende emozionante ma anche molto problematica la visita della cavità, in quanto bastano un movimento troppo brusco o una pinneggiata per rendere tutto l’ambiente estremamente torbido, con conseguente pericolo di smarrimento della via del ritorno.

La visita è quindi fortemente sconsigliata ai subacquei se non molto esperti e accompagnati da spereologhi

se non prima di aver preso le dovute precauzioni.

È TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO L’USO DEL FILO DI ARIANNA e non solo.

I frequenti e spettacolari speleotemi indicano chiaramente l’origine carsica della grotta. L’escavazione e il concrezionamento sarebbero cioè avvenuti in un’epoca di livello marino più basso dell’attuale; il mare l’avrebbe invasa solo in tempi relativamente recenti senza tuttavia portare delle modificazioni sensibili.

La forma dell’ingresso e lo sviluppo lungo nette direzioni preferenziali (NE-SW e E-W) indicano anche che la cavità si è instaurata lungo fratture che seguono le direttrici tettoniche.

Da notare infine che la cavità dovrebbe costituire un livello basso dello stesso complesso carsico cui appartiene la nota Grotta del Frontone, che si sviluppa a diverse quote in ambiente subaereo. Sono indizi della possibile comunicazione la caduta di limo e la notevole quantità di acqua dolce, ma non è stato finora osservato alcun passaggio praticabile.

Questo è quanto si può ammirare all’interno della grotta dopo aver preso

le dovute precauzione che una esplorazione del genere richiede.

Su tre campioni di sedimenti prelevati all’interno della grotta sono state condotte delle analisi mineralogiche sia sulle frazioni limose che su quelle sabbiose, utilizzando tecniche di diffrattometria a raggi X.

La separazione delle due frazioni granulometriche è stata ottenuta tramite setacciatura per via umida impiegando setacci a maglie di 63 microns.

La composizione mineralogica principale della frazione sabbiosa, formata quasi esclusivamente da bioclasti, è risultata essere costituita in tutti e tre i campioni, in ordine di abbondanza, da: calcite (75-80%), aragonite (10-15%) e quarzo (in tracce). Minime variazioni quantitative riscontrate nei campioni sono da ritenersi casuali. Il residuo insolubile è risultato composto esclusivamente da quarzo, plagioclasi e feldspati potassici (in tracce).

L’analisi mineralogica ha dimostrato che la frazione limosa (argilla) è mediamente composta da: caolino (35%), illite (47%), illite-smectite (7%), clorite (8%) e smectite (3%).

Si tratta chiaramente di depositi residuali dovuti a minerali contenuti quali impurità nei calcari.

Le sospensioni delle sabbie limacciose che si depositano sul fondo

e che vanno in circolo al minimo movimento brusco.